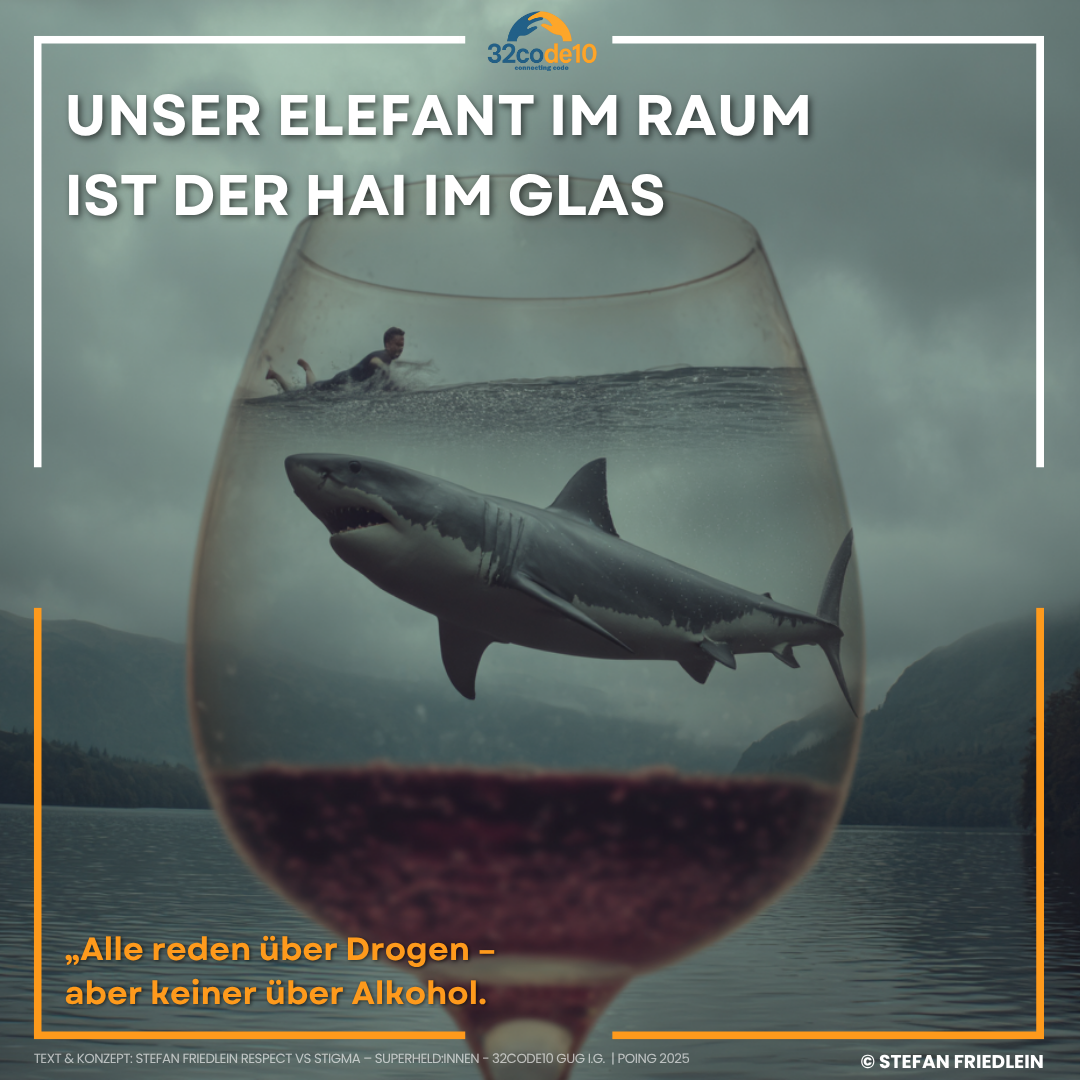

Der Elefant im Raum

Der „Elefant im Raum“ ist eine Redewendung für ein großes, offensichtliches Problem, über das alle Bescheid wissen, aber niemand offen spricht—aus Scham, Angst, Bequemlichkeit oder weil es unbequem wäre, es anzusprechen.

Kurz gesagt: Der Elefant = das zentrale, unübersehbare Thema, das ignoriert wird.

Warum wir über eine gefährliche Droge reden müssen – und es doch viel zu selten tun

In Deutschland stoßen wir auf Geburtstage an, feiern Siege mit Sekt, und trösten mit „nur einem Gläschen“. Alkohol ist überall – als Kultur, Genuss, Lifestyle. Nur eines wird er selten genannt: eine gefährliche Droge. Das ist der Elefant im Raum. Wir sehen ihn, wir riechen ihn, wir spüren seine Folgen – und reden trotzdem lieber über Etiketten als über Wirklichkeit.

Der blinde Fleck: Normalisierung statt Einordnung

Alkohol ist legal, verfügbar, sozial belohnt – und genau das macht ihn riskant. Legale Verfügbarkeit erzeugt das Gefühl von Sicherheit. Werbung erzählt uns Geschichten von Freiheit und Freundschaft; Etiketten sprechen von Zitrusnoten und Barrique – nie von Abhängigkeit, Kontrollverlust oder Organschäden.

Ergebnis: Ein gesellschaftlicher Konsens, der die Gefahr ästhetisch verpackt.

Merksatz: Legalisierung ist kein Gesundheitslabel. Normalisierung ist keine Entwarnung.

„Der Hai im Glas“ – eine treffende Metapher

Stell dir vor, du hältst ein scheinbar harmloses Getränk – doch darin schwimmt ein Hai. Du siehst ihn nicht immer, aber er ist da. Für manche Menschen bleibt er klein. Für andere wächst er – unbemerkt, bis er Lebensräume frisst: Arbeit, Beziehungen, Gesundheit, Selbstwert.

Warum die Metapher stimmt:

- Unsichtbarkeit: Gefahr ist nicht sofort spürbar.

- Schleichender Verlauf: Dosiserhöhung, Toleranz, Gewohnheit.

- Systemische Wirkung: Alkohol beeinflusst Körper, Psyche und soziale Dynamiken gleichzeitig.

Fakten, die wir oft verdrängen (ohne Zahlenakrobatik)

Neurotoxisch: Alkohol ist ein Nervengift. Punkt.

- Abhängigkeitspotenzial: Regelmäßiger Konsum kann zu Toleranzbildung und Kontrollverlust führen.

- Komorbidität: Alkohol verschlechtert depressive Symptome und umgekehrt – ein Rückkopplungseffekt, der Behandlung erschwert.

- Gesellschaftliche Kosten: Nicht nur Kliniken und Kassen zahlen – Familien, Teams, Freundeskreise tragen die Folgekosten im Stillen.

- Risikokommunikation: Werbung und Etikettensprache blenden die Rausch- und Folgewirkungen aus – eine kognitive Verzerrung auf Ansage.

Klartext:

Alkohol ist eine Droge.

Nicht nur einfach ein Genussmittel, das auch Nebenwirkungen hat“, sondern ein psychoaktiver, suchterzeugender Stoff mit nachgewiesenen Gesundheitsrisiken. Dass er legal ist, sagt nichts über seine Ungefährlichkeit.

Risikokommunikation: Werbung und Etikettensprache blenden die Rausch- und Folgewirkungen aus – eine kognitive Verzerrung auf Ansage.

Warum wir nicht darüber sprechen (wollen)

- Komfort: Alkohol ist sozialer Schmierstoff – Kritik stört die Party.

- Selbstschutz: Wer konsumiert, relativiert (kognitive Dissonanz).

- Ökonomien: Handel, Gastronomie, Werbung – starke Interessen.

- Mythen: „Ich trinke nur Gutes“, „Ich habe Kontrolle“, „Andere sind gefährdet, ich nicht“

Mythencheck: „Nur ein Glas am Abend ist gesund.“

- Fehlschluss: Einzelstudien werden überhöht, methodische Schwächen ignoriert.

- Realität: Für viele ist „ein Glas“ kein fixes Maß, sondern ein Gleitpfad.

- Besserer Satz: Es gibt sicherere Alternativen als Alkohol, um zu entspannen, zu schlafen oder zu feiern.

Den Elefant benennen – ohne zu beschämen

Wie wir sachlich und menschlich über Alkohol sprechen können:

1. Sprache entromantisieren

Sage, was ist: „Alkohol ist eine Droge.“ Keine Verkleinerungen („Absacker“, „Betthupferl“).

2. Risiken konkretisieren

Nicht mit Schuld arbeiten, sondern mit Wirkmechanismen (Neurotoxizität, Toleranz, Rückfallkreisläufe).

3. Handlungsspielräume zeigen

Alkoholfreie Alternativen aktiv anbieten.

Dry Days / Wochen als Team-Challenge.

Events neu denken: Genuss ≠ Alkohol.

4. Schutz statt Shaming

Betroffene brauchen Zugehörigkeit, klare Worte und niedrigschwellige Wege – keine moralische Keule.

Prävention, die wirkt – im Alltag, in Schulen, in Unternehmen

- Regel-Kommunikation: Klare, sichtbare Hausregeln für Feiern & Events (Zeitfenster, Alternativen, Heimweg-Sicherheit).

- Peer-Ansätze: Erfahrungsexpert:innen einbinden (lebensnah, glaubwürdig).

- Fakten didaktisch: „Kognitive Selbstverteidigung“ gegen irreführende Werbung und Mythen.

- Führung & HR: Alkoholpolitik nicht im Kleingedruckten verstecken, sondern leben: Vorbild, Angebote, Schutzwege.

Toolkit – Sofort umsetzbar

- Bei jeder Einladung: alkoholfreie Signature-Drinks nennen.

- In Meetings: „Dry-Monday“ oder „Dry-Quarter“ ausprobieren.

- In Schulen: Medienkompetenz + Substanzkunde verknüpfen (Mythen entlarven, Wirkungen verstehen).

- In Teams: „Ich trinke heute nichts“ aktiv normalisieren – ohne Rechtfertigungsdruck.

Für Betroffene und Nahestehende

- Du bist nicht allein. Scham ist Teil der Spirale – sprich drüber.

- Kleine Schritte zählen. Tagebuch, Trigger erkennen, Verbündete suchen.

- Hilfe holen ist Stärke. Hausarzt, Suchtberatung, Selbsthilfe, (tages-)klinische Angebote.

- Rückfälle sind Lernmomente. Analyse statt Abwertung.

Haltung: Respekt statt Stigma

⇒Wer Alkohol kritisch einordnet, ist nicht „Spaßbremse“, sondern realitätsfähig.

⇒Wer offen über Konsum spricht, übernimmt Verantwortung.

⇒Wer Hilfe annimmt, zeigt Mut. Genesung ist eine Superkraft.

Fazit

Solange wir den Elefanten im Raum ignorieren, regiert der Hai im Glas. Es ist Zeit, Sprache, Routinen und Rahmenbedingungen zu ändern. Nicht gegen Menschen – für Gesundheit, Würde und echte Freiheit.